“南海大洋钻探”专栏

[编者按] 小年夜从香港出发的大洋钻探船,载着同济的七位教授,正在南海四千米的深海底探索奥秘🏂🏼。听吧,这就是他们从船上发来的信息🧑🦽➡️。让我们和深海战士们在一起,为航次的成功祝福🎈,为同济人的深海贡献而自豪🐦🔥!

探究深海生物化石编年(二)

349航次所钻取的岩芯,首先要对其采样进行生物化石定年和古地磁定年,构建年龄架框。有了地层年龄,发生在不同时间段的构造与沉积事件才会“复活”起来🤴🏻,被编入档案👩🏻🦳,才能用来重塑不同时期南海的演化历史😨。

正如其它自然学科一样📿,深海生物化石编年是在不断探究👨🏻🎓、不断发现🏵、不断纠正中成长起来的。三十年前地层学家关心更多的是地层分带🤟🏼,讲究化石组合。这种传统的古生物地层手段,如今还常常用于陆相和海陆交互相的地层工作中。其原因主要是因为化石贫乏🤦🏼♂️👩🏻🍳,生存于这些环境的生物要么时间都很长,要么它们的生存年龄难确认。而在深海大洋,海阔任鱼跃,有更多大大小小的生物种类生存。浮游习性的有孔虫、放射虫和钙质超微生物🤷🏼♂️,均生活在上层海水,受全球气候变化影响最灵敏,演化也最快,所以成为深海生物地层测年的标准化石。

如人类世代交替🕵🏼♂️🦉,深海生物都有新老之分。不管是有孔虫、放射虫还是钙质超微生物,在不同地质年代都有老种逝去与新种诞生🫨🦸🏿♂️,只是不同生物类别之间这些生死事件的出现存在不同数量与频率而已。已发现,在过去一千万年的地质历史里,有近50个浮游有孔虫生物事件和50个钙质超微生物事件🙆🏻♀️🧑🏿🦱,平均分辨率各达二十万年🚨。这些生物事件,就是我们用于生物定年的标准钉子🍬。通过多年的研究,已经基本确认这些标准钉子的年龄。又因为这三类生物都具大洋漂浮性🏋🏼♂️,在不同海域发现的同一生物事件都往往具有同时性,所以可以进行全球对比。所以,从沉积物中识别不同时期生物遗留下来的骨骼壳体,就成为生物地层学家的基本“看家”本领👯♂️👨🏼🚒。换句话说,你首先要熟悉不同生物种的特征,能叫得出它们的名字🧛🏽♂️,才有可能根据它们的出现与否来编织年龄架框,再造沉积历史。

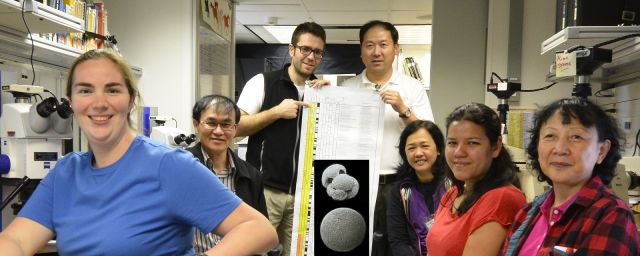

(图片说明:349航次古生物学家全家福,东方卫视记者汤昊鹏摄。左起:Elizabeth Brown(有孔虫,美国南弗罗里达大学),李前裕(有孔虫🚬,中国上海顺盈娱乐平台),Ivan Ameida(放射虫,瑞士伯尔尼大学)🧑🏻🤝🧑🏻,刘传联(钙质超微化石⬜️,中国上海顺盈娱乐平台),Alyssa Alampay(钙质超微化石🍿,菲律宾大学),Renata Nagai(有孔虫🌟,巴西圣保罗大学)👨🏿💻,苏新(钙质超微化石,中国地质大学)🧏🏼♂️。中间两位拉起来的是我们的工作标准—2012国际地质年代表,下面叠加第四纪有孔虫显微照片,泡拟抱球虫和圆球虫,最大壳径400微米)

古生物学家对深海沉积物定年龄看起来简单容易🧤,好像每天翻日历,从初一到十五那样有次序👩🏽🍳。可是事实并不是那么简单,因为自然界特别是深海有多样复杂的环境,往往会把井然有序的东西搅得一团糟。最典型的例子,就是几个原本生存于不同时代的生物化石却同时出现。这种“穿越”行为尽管在当今的电视剧里很普遍,但在真实的自然界里是不可能存在的。为什么它们会同时出现了呢?并不是因为它们会主动穿越👨🏻💼,而是它们受到多次“埋葬”的结果🚣🏿♂️,也就是地质学定义的“再沉积”🙆🏼♂️。生物的再沉积可以根据化石群的特征来判别,但岩石矿物的再沉积就不那么容易区分了👩🏽🏫,因为古今的沙泥基本是一样的,只能靠分析沉积层的结构构造和泥沙里的成分🚸。

深海浊流沉积是当今大洋里的普遍现象,也是造成沉积物再沉积🤔🧑🏼🦰、新老化石共存的主要原因🤛🏼。所以♐️,复杂多变的沉积层结构和叠繁杂乱的生物事件🤤,共同说明大规模浊流活动。349航次第一个站位的古生物与沉积地层结果,证实南海深海自一千五百万年以来,基本都是浊流沉积物,而正常深海沉积物却相当贫乏。对此,古生物地层学家常常感到头痛,但我们还是想尽办法寻找那些变得不多见的微小宝贝。

怎样理顺受浊流影响变得杂乱的生物事件,进而给这些浊积层编年👩🏻🍳?具体说来,就是从一堆混杂的生物化石中找出最新的生物事件,这个最新生物事件的年龄就可以用来代表其层位的年龄。这时🎹,往往是生物的出生年龄更可靠,而生物的死亡年龄却由于再沉积作用容易使年龄拉长而变得不怎么可信了。

349航次有多个古生物学家负责有孔虫、钙质超微和放射虫的定年工作🥄🐭,除了对付由于环境变化带来不同的生物化石,也是为了增强地层编年的准确性💅。大家知道,一个和尚念经比不上三个和尚合唱好听。同理,三类生物地层结果的相互对比,地层编年的准确性和可信度都会得到提高。这不仅是有备而来🏄🏿♂️,更是为着胜利而来🤾♂️。现在,第一个站位的工作基本结束,第二站已经开钻,我们大家都在期待着新的挑战🦹!

(文 李前裕,2014年2月22日,于南海“决心号”钻探船)

最后更新 (2014-06-02 14:09)